学院网址:http://www5.zzu.edu.cn/hxgc/index.htm

联系电话: 0371-67783051

郑州大学化工学院成立于1958年,前身为原化工部直属高校郑州工学院化学工程系。学院长期坚持立德树人根本任务,以党建为引领,学科高质量发展为牵引,人才队伍建设为保障,科学研究和社会服务为抓手,培养全面发展人才为目标,对标一流,真抓实干,不断推进高水平研究型学院迈上新台阶。

1.以人才培养为目标,教育学生担当使命。学院锚定“双碳”发展战略,紧扣“新工科”人才培养目标,将行业艰苦作为思政教育重要抓手,教育引导学生树立“热爱化工 奉献祖国”的理念。学院三个本科专业全部入选国家一流本科建设专业,入选国家一流本科课程3门;荣获国家教学成果二等奖1项、河南省教学成果奖3项;获批教育部虚拟教研室2个,3个教学组织为河南省优秀教学组织。近三年,学生在国家级学科竞赛中获奖88项,一次就业率保持在90%以上,本科生深造率达60%。学生先后被评为全国高校百名研究生党员标兵、“出彩河南人”最美大学生标兵等荣誉称号;学生暑期社会实践被共青团中央通报表扬,实践团队被评为全国暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队。2018年,时任教育部高教司司长吴岩同志视察我院虚拟仿真实训平台,对学院人才培养给予充分肯定。

2.以组织建设为抓手,提升党建工作质量。学院系统开展党建提质进位工程,构建党建、业务双融双促发展模式,党建工作成绩显著。学院党委入选全国党建工作标杆院系,被评为河南省教育系统先进集体,3个支部入选河南省样板党支部、先进基层党组织;多名党员教师先后被评为河南省优秀共产党员、疫情防控先进个人、河南省教科文卫体系统“工匠人才”、“师带徒标兵”、“优秀教师”等荣誉称号。

3.以人才团队为支撑,打造一流师资队伍。学院围绕化工过程强化与资源能源高效利用的学科特色,坚持外引内培,强化师德师风全过程建设,打造支撑一流学院建设的师资队伍。学院有院士4人、长江学者特聘(讲座)教授4人、中组部青年千人1人、教育部教学指导委员会委员2人,培养青年长江学者2人,入选包含中原学者、中原教学名师在内的中原英才计划、河南省“杰青”等重大人才称号28人,连续3年获得宝钢优秀教师奖、霍英东青年教师奖,多名教师先后入选爱思唯尔“中国高被引学者”、科睿唯安“全球高被引科学家”、中国博士后创新人才支持计划“博新计划”、中国科协“青年人才托举工程”等。

4.以服务社会为重点,科研助力经济发展。学院着力建设资源能源型化工学科,抓住世界一流培育学科的发展机遇,以河南省《关于提升高校科技创新能力的实施意见》支持建设我院化学工程与技术学科为契机,紧扣学科特色,组织科研攻关,服务区域经济发展。近五年,获批参与建设全国重点实验室4个,牵头建设教育部重点实验室1个,教育部工程研究中心顺利验收。先后承担国家重点研发计划项目2项、课题及子课题15项,国家自然科学基金(重点、面上、青基和联合等)67项,中国博士后基金、省部级科研项目等217项,百万元以上重大横向科研项目25项,科研经费总到款1.9亿元。化学工程与技术学科位列全球14位(2023软科世界一流学科排名),工程学科位列全球ESI1‰,以优秀等次通过河南省第九批重点学科验收。

5.以高峰学科为牵引,全面加强研究型学院建设。围绕化工过程强化与资源高效利用研究主线,开展关键金属矿产资源高效分离与提取工艺和理论、多尺度催化剂设计制造及配套催化反应器和全流程工艺开发、生物“大健康”技术、能源存储与转换等研究,突破关键金属分离与纯化、二氧化碳加氢制烯烃、木质纤维原料低成本绿色生物制造技术、全固态电池等关键技术。以资源高效利用及资源化、高效分离及绿色催化与反应工程、生物化工与制药为研究方向,积极促进学科融合、渗透,形成交叉、边缘学科,开辟新能源科学与工程新方向,加强校内各学科、各部门资源的整合力度,实现科研创新要素协同,形成集成优势。

(1)化工分离与资源加工方向。基于多力场耦合作用和能量传递过程及动力学,研发粗颗粒矿物预分选关键技术和大型智能化装备;采取机器学习和分子力学等设计方法,设计开发强选择性的特效选矿药剂,并探究其作用机理;通过絮凝剂筛选和改性,研发功能型絮凝剂并揭示其选择性絮凝微细粒金属矿的作用机理;基于流场能量耗散理论,研究流体动力学强化浮选药剂传质、絮凝行为调控以及气泡矿化的作用机制,构建与微/超细粒金属矿选择性浮选匹配的流体动力学环境,实现关键金属矿产资源的高效分选。

(2)催化反应工程方向。以“减量化、资源化、无害化”为核心原则,以低品位能源、资源高值化利用及生态深度净化为目的,以机器学习为基础,开展高性能催化剂设计、制造,并从原子、聚团、亚纳米、纳米、微米尺度催化剂颗粒间界面物质传递及相互作用研究催化剂微纳界面科学。利用动态现场原位谱学表征技术以及分子动力学模拟过程获取颗粒表面动态分子结构及相关催化性能内在关联机制;对催化反应器和工艺全流程进行研究,构建污染物高级氧化处理、低品位废气加氢制高价值化学品的催化反应工程原理,实现低品位资源循环利用,大幅度提高我国能源与资源的利用效率,为“双碳”目标提供理论与技术保障。

(3)生物与精细化工方向。利用“糖平台”,建立糠醛、乙酰丙酸、琥珀酸、呋喃等高效炼制及下游产品加工技术;利用“木质素平台”,建立木质素基材料和精细化学品高效制备技术;利用机器学习,综合开展能化、能药和材料等多联产技术研发,着力解决多联产中存在的关键技术瓶颈;以微生物、蛋白和微藻等为资源,开发益生菌产品、生物医药、食品和保健品等绿色生物制造技术;开发新冠肺炎等高致病病毒疫苗新型制备方法和药物防治技术;结合“黄河流域生态保护与高质量发展”和“南水北调后续工程高质量发展”国家发展战略,开发道地药材、月季、艾草等精、深加工技术。

(4)能源化工方向。发展多尺度模拟方法,建立数据库,引入机器学习,揭示复杂研究体系中不易为人类掌握的规律,加快研发进程,实现由“经验指导实验”的传统模式向“理论预测、实验验证”的新范式转变;以机器学习为基础围绕燃料电池电催化剂、质子交换膜、绿色电化学制氢、电催化还原CO2和N2和气体扩散电极等方向开展燃料电池与清洁能源生产技术研究;将高通量计算筛选或设计固体电解质,结合原位表征技术和多尺度模拟方法研究电界面问题,获得高离子电导率的固态电解质及全固态锂/钠电池实用化方案;探索锂硫电池和锂空气电池反应机理,解决实用化关键科学与技术难题;通过多种电化学研究方法、现场原位测试技术与计算模拟相结合,在系统集成上获得突破,推动下一代二次电池的实用化进程;以机器学习为基础,优化电解质孔道结构及性能强化,阐明电解质构效关系及锂离子传递机理等关键基础问题,批量制备层状薄型电解质产品并进行装备开发,实现隔膜国产化制备与应用示范,从而实现面向智慧能源的储能体系的应用基础研究与工程放大。

(5)交叉协同研究构想

通过交叉协同研究,利用机器学习与数据挖掘技术,开展碳资源加工、可再生能源利用、碳固定与碳循环整个过程中含碳物质的转化规律和相关过程进行再研究与技术创新,聚焦化学化工过程的源头创新与系统集成,推进碳中和技术的成果转化与应用,实现碳资源高效利用和二氧化碳零排放,并逐步确立学科的领先方向,形成突出的科学研究特色,推动学科建设与服务中原区域产业及社会发展深度融通、同频共振、相互支撑。预期在以下几个方面形成新的增长点:

A.资源高效分离与利用,催化反应工程,生物精细化工以及可持续能源发展核心在于材料的设计以及过程优化。基于机器学习与大数据分析,开展新材料的设计、制备、筛选与优化,加速材料开发过程。基于大数据和机器学习的计算模拟,提高研究的广度和深度,形成新的交叉学科生长点。

B.基于机器学习与动力学过程模拟,分析化工过程分子、原子之间相互作用以及界面作用对中间态变化过程的影响,提升界面之间不同物种作用深度,从微观结构调控化工过程。例如:针对当前质子交换膜传导率低、机械稳定性差、传递通道物理结构不稳定、化学组成不连续且难以精准定位等问题,开展传递机理研究、膜关键科学问题研究、关键核心技术攻关及规模化制备。

C.结合动态现场原位技术研究新材料在非理想状态下介尺度结构以及反应行为,创新计算方法,突破现有边间限制,实现非理想条件下反应过程的预测。例如,针对固态电解质面临加工困难和易被锂枝晶刺穿等问题,利用动态现场原位技术以及模拟技术,阐明锂枝晶生长和抑制机制,实现锂金属均匀沉积、抑制锂枝晶形成和负极体积变化,实现固态金属电池的安全应用。

D.生物工程加快绿色选冶过程。针对性选取植物萃取液、蛋白质、微生物以及生物质组份,筛选对战略性关键金属提取有效果的生物(质)资源;开展生物(酶蛋白)提取关键金属基础机理研究;针对关键金属矿藏特点,通过基因工程菌构建、细胞表面展示等技术,开展特异性生物提取工艺开发,优化关键金属生物提取工艺,实现战略性关键金属生物提取技术的示范应用和推广。

E.改革科研队伍结构,加强团队建设。围绕“资源-环境-生物-能源”共性科学问题和共同科研目标,形成以院士为首席科学家,课题组长(PI)(学术骨干)为核心,以教师、专职科研人员、技术支撑人员、博士后、访问学者为主体的队伍结构,长期持续开展战略性、系统性、前瞻性的学科领域核心问题研究。

F.集成可再生能源+电化学能源+人工智能机器,是清洁能源高效应用技术的新增长点。结合人工智能,建立能源系统健康与寿命预测模型,综合考虑运动与能源性能指标交互式优化,优化能源管理,可提升安全性与体验,拓展器件运行效率和寿命,实现器件的长时间稳定服役。

近年来,郑州大学化工学院围绕高水平研究型学院建设目标,不断加快转型发展和内涵建设步伐,学院干事创业的积极性显著提高,学科在US News、QS、软科等世界排名位列学校前列,有力助力郑州大学一流大学建设。

面向新工科的一流化工专业多维度融合培养体系

化工学院现有三个国家一流本科建设专业:化学工程与工艺、制药工程、冶金工程,其中化学工程与工艺、制药工程通过中国工程教育专业认证,化学工程与工艺为国家特色建设专业、国家综合改革试点专业,“化工专业基础课”为国家级教学团队。学院现有化学工程与技术博士后流动站、一级博士、硕士学位授权点,材料与化工专业学位博士、硕士授权点。近五年,学院获国家级教学成果奖1项、河南省教学成果奖4项、行业学会教学奖3项、教育部虚拟教研室2个,获批国家一流本科课程3门、包含河南省一流本科课程在内省级建设课程15门,省优秀教学组织3个。化工学院秉持“让每个学生更优秀”的理念,结合新工业革命时代化工+工程人才培养的变化规律,面向区域经济发展及产业新动向,从培养方案制定、课程体系设置、教学方法改革、工程实践能力培养、质量评价体系持续改进落实等关键环节入手,强化思业融合、产教融合、赛教融合、智教融合、专创融合,构建面向新工科的化工类专业人才培养模式,为新质生产力的发展提供人才保障。

1. 基于OBE理念及新工科建设内涵,设计并持续优化人才培养方案

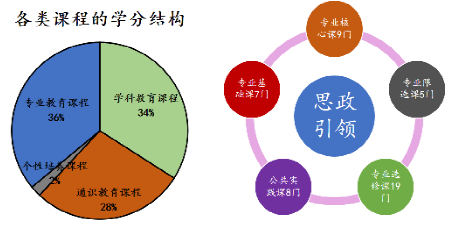

在大类招生的背景下对专业培养方案进行完善,基于产出导向理念,持续改进培养方案,优化培养目标和毕业要求。以支撑毕业要求达成为目标,构建通识教育、学科教育、专业教育及个性培养四大类课程构成的课程体系,设置8-10门专业课(图1);有机融入思想政治教育、人文素质教育、工程实践教育、创新创业教育,形成以“思想政治引领、核心价值塑造和工程能力培养”为主线的人才培养体系。

课程体系的学分结构及专业课设置

凝心聚力,加强一流本科专业建设

举办化工学院产教融合高端论坛,邀请化工产业界企业高管及资深专家共同探讨产教融合新路径与新模式。

化工学院产教融合高端论坛

2. 聚焦课程建设,建设系统化、层次化、多元化的教学资源

接续加强课程思政样板课建设,构建课程思政案例库资源共享平台,实现专业课程与课程思政的协同融合,构建大思政育人体系,《基于专业核心课程群的化工专业大思政协同育人体系构建与实践》获河南省高等教育教学改革研究与实践项目重点项目立项,全院目前有省级思政示范课程5门,校级思政示范课程10余门。

通过智教融合,充分利用信息手段及人工智能辅助教学,改进专业课程教学模式、创新教学环节。同时,结合各专业核心课程、专业基础课程和实践环节,利用AI技术建立互联互通的专业和课程知识图谱,目前已经基本完成10门各专业核心课程的知识图谱构建工作。

建设一批蕴含新理念、贴合教学内容的省(部)级以上规划教材及新形态教材,如《工科人工智能通识教程》等。

3. 以学生为中心,推进灵活多样的教育教学方式方法改革

坚持以学生为中心的理念,构建开放、互动、灵活、多样的课堂,开展交互式、研讨式、案例式、项目式教学,强化过程管理,拓展课程深度和广度。利用智慧教室和信息网络,持续推动课堂教学与线上课程资源有机结合,混合式教学和“虚实互补”的实验教学,为学生提供自主学习的环境,激发学生的求知欲,提升学生自主学习能力。

加强个性化育人渠道的建设,如卓越工程师班和郑大-森松工程教育试点班建设,提升学生工程实践能力。

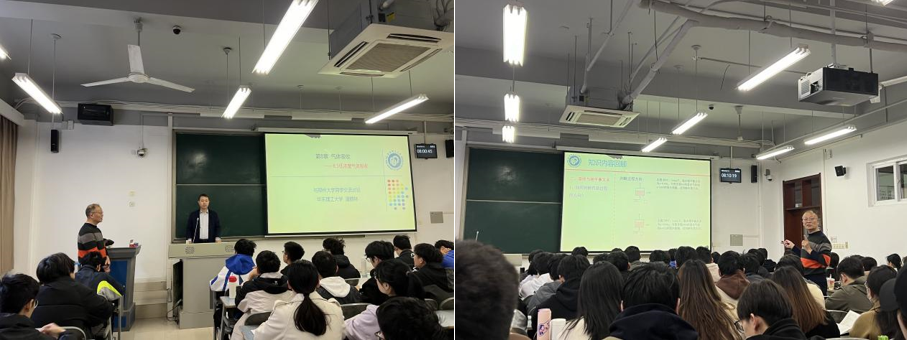

为了拓宽本科生视野、树立正确的人生观、价值观、世界观和专业认知设立“闻道讲堂”,讲堂邀请化工领域专家学者与学生分享科技创新、行业发展的深刻见解和感悟,对学生进行成长成才指导,增强学生求真求知的能力,培育学生“热爱化工 奉献祖国”的精神,传承求是担当的文化品格,实现让每个学生更优秀的育人理念。

闻道讲堂第一期

通过柔性引进的方式引进行业资深专家及国家一流课程负责人进课堂,与本院教师协同进行授课,提升课程质量,打造有特色的一流课程。

华东理工大学潘鹤林教授联合讲授《化工原理》课程

4. 打造完备实践教学平台,赛教融合全面践行卓越工程师培养理念

藉由承办第七届全国化工实验大赛中南区赛,更新实验平台硬件设施,强化赛教融合,提升卓越工程师培养水平。

第七届全国大学生化工实验大赛中南赛区选拔赛

化工基础实验室提升后现状

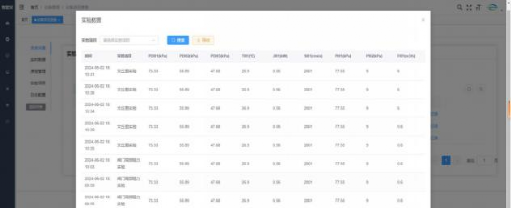

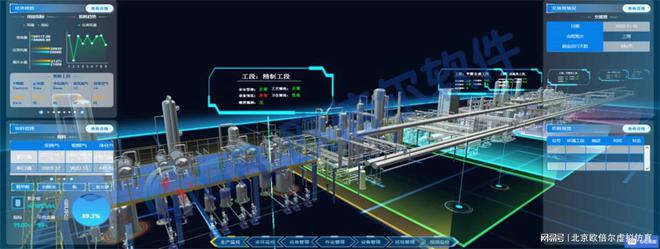

化工实验中心构建人工智能辅助的化工专业虚拟仿真实践教学体系,旨在通过科技融合教育,以学生为中心,提升教学效率和学生实践能力,真正实现“让每个学生更优秀”。

智慧实验考评系统

AI机器人智能助教

VR 虚拟仿真实验教学系统

双模态+数字孪生仿真系统合成分离综合实践装置

制药工程GMP合规系统

强化校企合作、产教融合,建立工程实践教育基地,拓展化工新材料及新能源生产领域企业如多氟多、中平能化集团等化工新质生产力企业为实习基地并深入探索产教合作模式,着力推动产教融合示范学院建设。建设卓越工程师班毕业设计实践基地,聘请企业导师联合指导,实现卓越工程师班毕业设计完全在企业进行并完成,推动专业进入卓越工程学院。

卓越工程师班企业培训结业

5. 坚持科教融合和产教融合的理念,推进创新创业教育融入人才培养全过程

培养方案中增设《创新创业基础》(化工)课程,建立行业领军人物“产业教授”创新创业特色课堂—闻道讲堂,建立专业课程与创新创业教育并行融合机制,推动专创融合课程建设,构成多层次多维度创新创业理念培育体系。

全国大学生制药工程设计竞赛专家指导会

实施面向全体学生的本科生导师制,建立各级教学科研平台向本科生开放机制,鼓励学生参与导师科研课题、创新创业竞赛和大创项目训练,实现创新创业教育覆盖全体学生,促进科教融合贯穿育人全过程。

2024年度本科生发表的部分代表论文

学院推动“以学生为主体、导师为主导”的全程科研训练体系,本科生从大一起即可进入实验室,依托国家级科研平台(如国家钙镁磷复合肥技术研究推广中心、绿色选冶与加工国家地方联合工程研究中心)及校企合作项目(如与比克电池公司合作),学生直接参与技术攻关,促进产学研融合。近五年,本科生累计发表SCI论文38篇,申请发明专利10余项,课外学术科技作品竞赛中斩获“揭榜挂帅”专项赛全国特等奖、全国化工实验大赛中获一等奖、全国大学生化工设计竞赛获一等奖、全国大学生制药工程设计竞赛获一等奖、全国大学生冶金科技竞赛获一等奖等国家级学科竞赛奖励70余项。

6. 多措并举,打造高水平师资队伍

坚持立德树人,加强教师思政建设,执行师德师风一票否决制。学院汇聚高水平师资,包括院士5人、国家级人才10余人,80后青年教师占比近70%,形成“老中青”结合的梯队。

选拔优秀教师作为核心课程和主要实践教学带头人,建立“学院-专业-教学团队”模式的基层教学组织,开展培养方案修订、课程与教材建设、教学研究与改革、教学团队建设,调动教师的教学积极性,形成良好教学氛围。教师团队获国家级教学成果奖1项、省级教学成果3项,并建设国家级一流课程2门。

7. 加强专业教学质量保障体系建设

完善教学质量监控体系。建立校内校院两级督导评价、学院领导评价、专业同行评价、学生分阶段评价等多方多维评价的教学质量保障机制,持续完善教学管理制度,确保教学质量。形成机构完善、制度健全、多方评价、反馈及时的教学质量保障闭环体系。

教学质量保障体系

8. 国际化与跨学科交叉培养

与全球多所高校建立合作,资助学生赴海外短期访学,并引入国际课程资源。化学工程与技术学科在2023年QS排名中位列世界251-300位,学科国际化水平显著提升10。

依托化学、材料、医学等交叉学科优势,开设《科研零起步》《科研创新与学术道德规范》等通识课程,培养复合型人才。例如,周震教授团队在新能源材料领域的研究成果直接融入教学,推动学科交叉创新。

化工学院找准定位,推进强基础、重交叉的微专业建设,以微见著,带动“大专业”融合赋能;着眼于国家战略及中原经济区发展,按照符合学校办学定位和办学特色、符合学校学科专业布局的原则,进一步推进传统化工专业“新工科”专业建设,不断提升化工学科专业建设,强化顶层设计,开设突出多学科交叉融合的模块课程、推进强基础、重交叉的微专业建设,不断探索创新人才培养模式,并有机融入思想政治教育、人文素质教育、工程实践教育、创新创业教育,形成以“思想政治引领、核心价值塑造和工程能力培养”为主线的人才培养体系。